インナーマッスルの鍛え方|深層筋に効く効果的な体幹トレーニング

これだけ知ってトレーニングしよう!インナーマッスルの基礎知識

インナーマッスルとは背骨周辺の小さな筋肉群

電車に乗っている所をイメージしてみてください。

手荷物は棚の上に置きます。両手は空いてますが、吊り革にはつかまりません。

電車が動き出すとガタっと大きく動きます。その時はまず足で踏ん張りますよね。 しばらくすると揺れは安定するものの、時々小さく揺れます。

この時、態勢を保とうとして、身体のどこが一番最初に動くでしょうか?

足ではありません。集中して感じ取ってみると、まずお腹がピクっと動くことが分かります。その最初に動いている筋肉がインナーマッスルです。

電車よりもっとわかりやすいのは、このようなバランスボードです。乗るだけでインナーマッスルにガッツリ効きそうではないですか?

しかしインナーマッスルという筋肉はありません。背骨周辺にあるいくつかの筋肉の総称として使われます。インナーマッスルには別名がたくさんあって、「ローカル筋」「深層筋」「姿勢保持筋」とも呼ばれます。

インナーマッスルは体幹と同じように扱われることが多いのですが、体幹は頭と手足以外の胴体部分のことですので、インナーマッスルは体幹にある筋肉の一部です。

インナーマッスルの名称、役割、鍛える効果、アウターマッスルとの違い、よくある勘違い、トレーニングの注意点等など、後半で詳しくお伝えします。まずは、どのようなトレーニング方法が効果があるか見てみましょう。気軽にお試しください。

インナーマッスルの鍛え方【準備編】

ドローイン

ドローインは体幹トレーニングの代表的なメニューですが、イラストや写真ではただ寝っ転がっているだけに見えるため、「よく分からない」という方も多いようです。

一言で要約すると「お腹をへこませながら呼吸」するトレーニングです。トレーニングというより、ちょっとしたコツを覚えて、「呼吸」という動きを利用してインナーマッスルに働きかけます。

ドローインは色々な姿勢でできますが、ここでは仰向けに寝て行う方法を紹介します。

- 仰向けに寝て膝を立てます

- 息をゆっくり吐きながらお腹をへこませていきます

- 息を吐ききってこれ以上はお腹がへこまないというところまでいったら、その状態をキープしながら浅い呼吸を繰り返します

- 10~30秒キープしたら元に戻します

お腹の真ん中ではなく、左右に手を当てておくと、お腹の動きがよく分かります。

ドローインができないと、体幹トレーニングの効果が半減するという専門家もいるくらいです。ドローインについてはこちらに詳細な解説しましたので参考にしてください。

ドローインの効果と正しいやり方

インナーマッスルを鍛えるにはボディバランスドームがおすすめ

インナーマッスルの鍛え方【初級編】

初級編は普段スポーツやトレーニングをほとんどしていない方向けの基礎トレーニングです。まずは前述のドローインをしっかり習得しましょう。

プランク(初級編-1)

- プランクとは「板」のこと。両ひじと両足の4点で身体を支え、一枚の板のように固めます。何でもない姿勢に見えますが、20秒くらいで身体がプルプル震え出すはずです。

- お腹をへこませて腹筋とお尻を締めます。ハムストリング(太もも裏)を緊張させます。

背中が真っすぐなるよう注意しましょう。下図はプランクの良くない姿勢です。

バックブリッジ(初級編-2)

- 両肩と両かかとの4点で身体を支えます。かかとはひざの真下に近づくように

- お尻を浮かせた状態で10-20秒姿勢を保持します

- 負荷を高めるには、両手を上に上げ、片足を真っすぐ上げます

サイドブリッジ(初級編-3)

- ひじと足の外側で身体を支えます。ひじは肩の真下に。体と床で三角形を作るイメージ

- 10-20秒姿勢を保持し、反対側も行います

バランスボードの上に立ってバランスをとってみましょう

インナーマッスルを鍛えるトレーニングは、基本、地味~なトレーニングです。インナーマッスルを刺激する効果のあるツールを活用して気分転換しましょう。

バランスボードは乗るだけ(バランスを保つだけ)で、インナーマッスルを刺激することができます。電車の例で紹介したように、バランスを保とうとするとまずお腹まわり、インナーマッスルが動きます。

常に不安定なバランスボードに乗って、たくさんの刺激をインナーマッスルに送りましょう。

バランスボードは簡単に乗れそうに見えますが、実はなかなか難しいです。 自信がない方にはバランスパッドをおすすめします。こちらは座布団を2枚重ねた上でバランスを取るような感覚に近いです。

ここまでが初級編です。1回に全てトレーニングする必要はありません。また回数やセット数を増やすことより、続けられる自分流のやり方を見つけてください。

もっと負荷が必要になったら、中級編に進みましょう。

インナーマッスルの鍛え方【中級編・1】

ハンドニー(中級編1-1)

これも体幹トレーニングではよく見る姿勢ですね。インナーマッスルを腰痛予防・改善で鍛えられる方は、まずハンドニーからお試しください。

- 手を肩幅に開いて四つん這いになります。両手と両ひざの4点で身体を支えます

- 身体と床で四角形を作るイメージで。背中は真っすぐ。

- この状態からゆっくり片手を上げます。8-15秒キープしてゆっくり元に戻します。左右行います。

- 片足をゆっくりあげ、8-15秒キープ。ゆっくり元に戻します

- 片手と反対の片足をゆっくりあげ、8-15秒キープ。ゆっくり元に戻します

シットアップ(中級編1-2)

アウターマッスルのトレーニングになりますが、腹筋もしておきましょう。

- 手は頭の後ろで組み、身体を起こしながら上体をねじって、ひじを反対側のひざにつけます

- 下半身はブレないように。ひざを動かしてひじに近づけないように

さらに、2kgから4kgくらいの重さのメディシンボールを持って上体を捻ってみましょう。

ハンドヒール・バック(中級編1-3)

- 図のように上向きで、両手両足の4点で身体を支えます

- 身体と床で四角形をつくるイメージ

- 10-20秒キープしてゆっくり戻します

バランスパッド・前後スイング(中級編1-4)

- バランスパッドの上で片足で立ち、上げた足を前後に大きく振ります

- 左右各5-8回行います

インナーマッスルの鍛え方【中級編・2】

ハンドトゥ(中級編2-1)

ハンドニー(中級編1-1)よりやや負荷を高めてみましょう。

- 腕立て伏せを姿勢をとります。肩の真下に手をつくように。ひざを伸ばしてつま先を立てます

- この状態で「ドローイン」を意識してください

- 対角の手を足をゆっくり上げ、床と平行になるように

- 難しい場合は手⇒足の順に上げます

- 10-20秒姿勢をキープし、ゆっくり元に戻し、反対側も行います

ハンドトゥ・バランスボード(中級編2-2)

バランスボードの上に手を置いて、腕立ての姿勢をとります。支持面が不安定になる分、負荷が高まります。

- 腕立て伏せを姿勢をとります。肩の真下に手をつくように。ひざを伸ばしてつま先を立てます

- この状態で「ドローイン」を意識してください

- 片足をゆっくり上げ、床と平行になるように

- 10-20秒姿勢をキープし、ゆっくり元に戻し、反対側も行います

シットアップ・V字(中級編2-3)

- 腕と足を伸ばし、お尻を起点にして上半身と下半身を上げ、手とつま先を近づけます

- お尻でバランスを取ってV字を作り、10-20秒キープ

メディシンボール・8の字(中級編2-4)

- 座った状態でメディシンボールを持ち、足の下を通しながら8の字を描くようにメディシンボールを動かします

ハンドヒール・バック(中級編2-5)

- 図のように上向きで、両手両足の4点で身体を支えます

- 身体と床で四角形をつくるイメージ

- 片足を上げ、ひざを真っすぐ。床と平行になるように。左右各10-20秒キープ。 腰が落ちないように顔を少し上げます

ショルダーヒール・バランスボード(中級編2-6)

- 仰向けの状態でひざを立てて足をバランスボードに乗せます

- ひざが90度になるように。お尻を上げます

- さらに両手を上に上げ、両足と肩でバランスを取って10-20秒姿勢をキープ

インナーマッスルの鍛え方【中級編・3】

オープン&クローズ(中級編3-1)

- 仰向けに寝てひざが90度になるように足を上げます。左右の足はやや開いて

- 両手は頭の上に

- 片足を横に開き、床にすれすれまで近づけて止める。元に戻す

- 8-10秒時間をかけて、開いて閉じる

- 足を開く際に、反対足が動かないように身体を固定します

レッグムーブ・バランスボード(中級編3-2)

- バランスボードに乗せたお尻と、後方に置いた両手でバランスを取ります

- ひざを上げ、足を浮かせた状態から片足を伸ばした状態で姿勢をキープ。左右各10-20秒

サイドブリッジ・エルボー(中級編3-3)

- ひじと足の外側で身体を支えます。ひじは肩の真下

- 手と足を上げ、身体の中心で左右対称になるようにします。左右各10-20秒

さらに負荷を高める場合は、ひじではなく、手と足の外側でバランスを取り、同じように手と足を上げ、左右対称の姿勢をつくります。

スプリント・スパイラル(中級編3-4)

- スプリントの姿勢をとります。太ももと床が平行になるように片足を上げます。走るように手を振り上げます

- 上げた足と手を身体の中心に向かって絞り、3-4秒キープ、元の戻して、手と足を下ろします。反対でも行います

ダイアゴナル・メディシンボール(中級編3-5)

- 斜め上にボールを上げた状態から対角方向に向かってボールを下ろします

- 同時にひざをボールがあった斜め上に上げて2-3秒止めます。反対でも行います

片足立ち・バランスパッド(中級編3-6)

- 片足でバランスパッドの上に立ち、上げた足を後方に伸ばします

- 軸足は軽くひざを曲げ、バランスを取って3-4秒キープ。元に戻します

まだまだあります!インナーマッスルを鍛える方法

バランスボールでデスクワークしてみる

もし職場環境が許されるのであれば、椅子をバランスボールに変えましょう。最初はなかなか落ち着けませんが、慣れると背筋も伸びて気持ちも引き締まって、仕事の効率も上がるかもしれません。

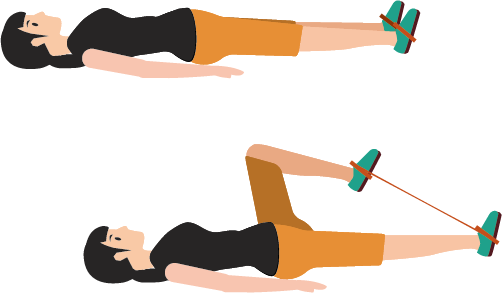

肩と股関節はチューブを使うと効果的

チューブを使って大きな筋肉に頼らず、関節の動きを意識してトレーニングしてみましょう。関節の周辺にあるインナーマッスルも刺激されます。

四肢、関節を支えるインナーマッスルを鍛えることで、安定性が増し、ケガを予防できます。

バランスボードで遊んでみる

サーフィンやスノボーのオフトレーニングに活用されるバランスボードPRO。これでがっつりインナーマッスルが鍛えられます。

幼児の運動能力を伸ばすならバランスストーン

将来のアスリートを目指すにしても、スパルタではなく、「遊び」で運動能力を高めましょう。バランスストーンでバランス感覚を磨きをかけましょう。

幅広いメニューで使うならボディバランスドームがおすすめ

バランスボールは手軽な価格で人気ですが、本格的に体幹トレーニングに取り組むなら、ボディバランスドームがおすすめです。なぜなら、バランスボールより幅広いメニューでトレーニングできるからです。

例えば、バランスボールの上ではスクワットは危なくてできませんが、ボディバランスドームでのスクワットで、体がプルプル震えて、インナーマッスルが鍛えられます。